El modelo científico de la medicina:

¿Se queda algo atrás?

Martes 14 de octubre 2025.

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.

Resumen-post del seminario

(Autor: Alvaro Daschner)

Este seminario, sin intención alguna de criticar el método científico en la Medicina, buscaba ofrecer perspectivas diferentes para resaltar las grandes utilidades de la Medicina científica, siempre que se aplique ahí donde sea pertinente aplicarla. A modo de introducción al tema del seminario, Alvaro Daschner, médico alergólogo introdujo unas nociones sobre lo que se considera ciencia, aludiendo también a sus limitaciones, en especial a aspectos humanos como la contradicción inherente a la vida (Hegel) o al ser humano (H. Pietschmann) y el peligro que tiene la ciencia, si pretende aplicarse al mundo interno del humano o establecer guías de lo que es bueno, de cómo vivir o cómo actuar. Aplicado al enfermo, se recordó que el conocimiento médico se nutre en gran medida del conocimiento científico, pero que forma sólo uno de los pilares de la práctica médica, junto con las habilidades (técnica) y la ética, en especial la “frónesis”, concebido como la prudencia y la sabiduría al actuar y de lo que A. Daschner resaltó: la habilidad para decidir cómo y cuándo debemos actuar de aquel modo que se aprende en la profesión, no siendo suficiente el conocimiento científico y las habilidades prácticas.

Una perspectiva histórica nos ofreció el médico Álvaro De Castro Palomares, a través de su contribución con el título “El viraje de las causas atribuidas desde la antigüedad”, en la que quedó diferenciada la Medicina pre-científica, asociada al animismo, de la Medicina Científica, a su vez diferenciada en la época del humorismo que perduró más de 2000 años hasta muy recientemente cuando comenzó la Medicina científica moderna, en sentido estricto, en la que la observación y la experimentación junto con el conocimiento de las estadísticas lejos de quedarse atrás, siguen muy presentes. Durante el largo tiempo que prevalecía la teoría de los cuatro humores desde la época de Hipócrates, ésta se asociaba a conceptos de belleza, estética y equilibrio, prácticamente definiendo la salud. A. De Castro insistió en cuántos de los factores que componen hoy la práctica médica y la ciencia médica tienen su origen en la antigüedad, tal como la elaboración de la historia clínica y la observación o la exploración física, pero también el estudio de la naturaleza, asumiendo la ciencia como “verdad provisional”. Pero también, la estadística como disciplina o la probabilística ya tenían sus inicios en una conceptualización de disposiciones, predisposiciones y la descripción de dolencias “generales” como afecciones comunes o esperables en determinados grupos y que aceptarían excepciones. De este modo, enumeró una serie de ejemplos contemplados en ciertos aforismos hipocráticos que respondían a la observación de la naturaleza en la que el ser humano desarrolla su vida. Finalmente, la terapéutica de la antigüedad, sobre todo la hipocrática, fue “suave”, aplicando dietética en sentido amplio al aplicarse la idea de la auto-regulación y auto-restablecimiento de la salud en el contexto de la vis medicatrix naturae.

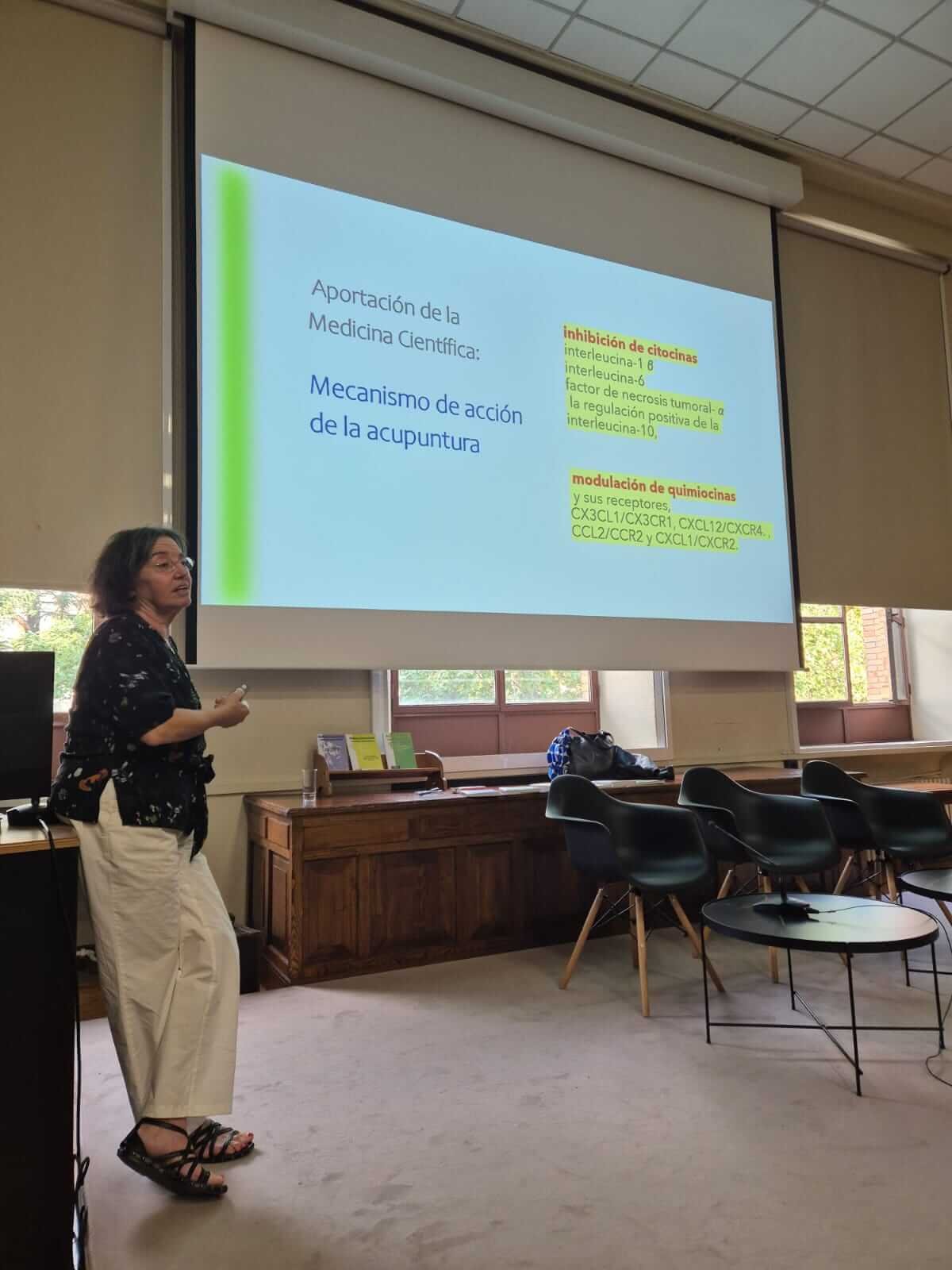

Posteriormente, bajo el título “Subiendo la montaña por otra ladera: la cosmovisión en la Medicina Tradicional China” la médico acupuntora Teresa Pascual nos condujo a comprender a través de su presentación cómo la interrelación entre la acupuntura y la medicina científica, así como su integración mutua, se encuentran en constante crecimiento. Inicialmente, la aceptación en el mundo científico se ve dificultada por su lenguaje (el ejemplo que se acepta más el concepto de “neuro-estimulación” que de “acupuntura”) o su definición (en la que sucesivamente se van obviando ideologías o visiones antiguas de mundo). Al formar parte de la Medicina Tradicional China, busca en su diagnóstico patrones de desequilibrio y a través del tratamiento la instauración del equilibrio del enfermo. Las emociones tienen un papel primordial en las enfermedades en una concepción no dualista de la mente. T. Pascual ofreció varios ejemplos de estudios experimentales y clínicos, en los que p.e. se puede observar y reproducir en consonancia con el método científico que la acupuntura es capaz de modular o estimular moléculas bioquímicas, citoquinas, etc. o su papel en el tratamiento de entidades patológicas como la migraña, confirmado en estudios de meta-análisis. Insistió como algunos de los conocimientos antiguos como el efecto terapéutico de la acupuntura según ritmos circadianos, hoy se refleja en el campo de la cronobiología. Toda esta confluencia de conocimiento antiguo y moderno se materializa en el hecho de que la acupuntura forma hoy parte de la cartera de servicios de los mejores hospitales a nivel mundial y ofrece una perspectiva esperanzadora de ir incluyendo y aceptando en la oferta médica nuevos conocimientos, sobre todo si ante un actual modelo biomolecular insuficiente para explicar determinados fenómenos empíricos, tengamos la mente abierta para aprender a través de otras perspectivas (“mirada”) incluyendo otros nuevos modelos científicos.

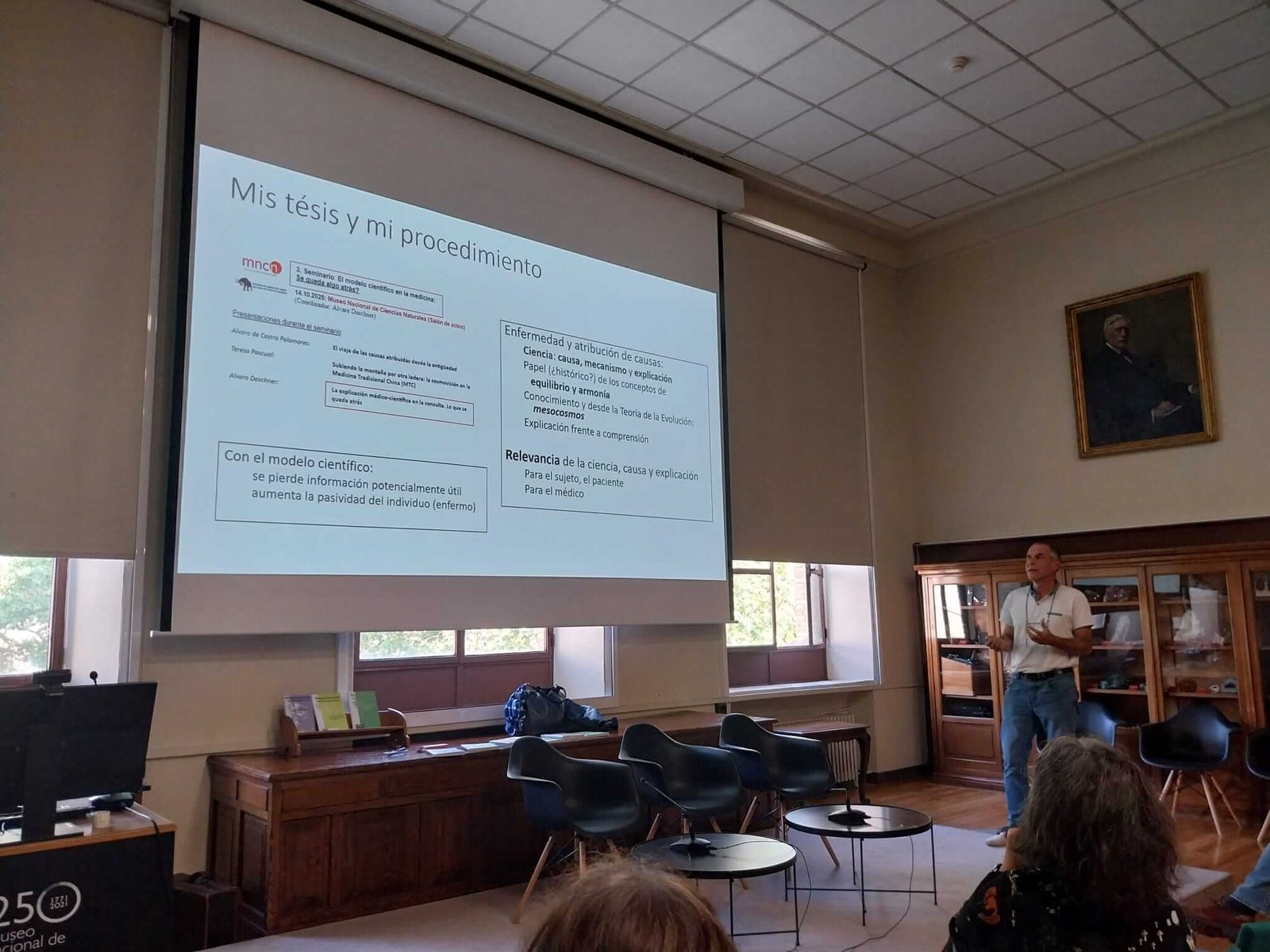

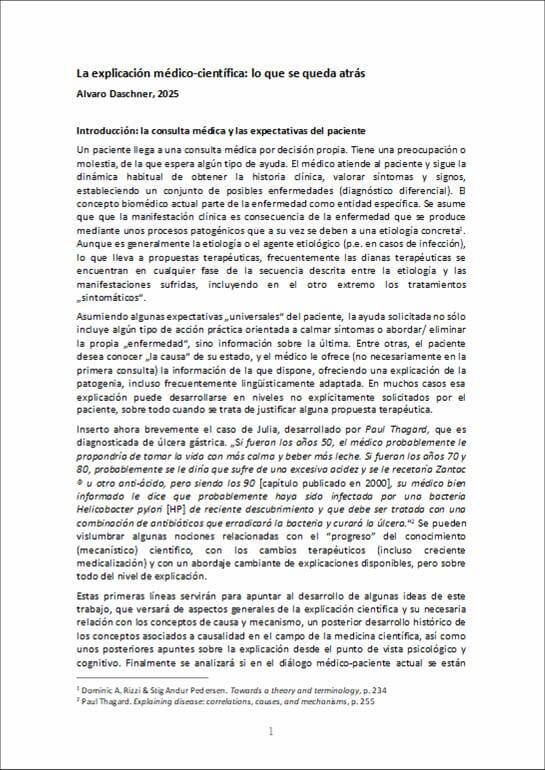

Alvaro Daschner fue el encargado de la charla con el título “El modelo científico de la medicina: ¿Se queda algo atrás?” Tras situar el método científico en sus propios presupuestos, especialmente la existencia de una realidad independiente del observador o la conciencia y describir en analogía cómo las enfermedades en la medicina científica también presuponen ser entidades reales que “deben ser descubiertas” en el enfermo, argumentó en dos vías paralelas por un lado la tesis que la desaparición relativamente reciente de la teoría de los cuatro humores ha contribuido también a la desaparición de un concepto de salud de equilibrio y de desequilibrio en la enfermedad, y por otro lado que el creciente aumento de conocimiento más acentuado en los últimos decenios también está asociado con un riesgo de pérdida de información muy válida para el abordaje integro de los enfermos. En relación al desequilibrio asociado con la enfermedad, éste se está recientemente describiendo en el campo de la fenomenología, en el que se analizan las vivencias subjetivas de los enfermos. En relación al riesgo de que el progreso en la ciencia “deje atrás algo”, A. Daschner se sirvió de un caso tipo desde la literatura, en el que los tratamientos de la úlcera gástrica han cambiado en unos pocos decenios, siempre acorde a los nuevos conocimientos sobre las causas del cuadro clínico, mientras que las explicaciones causales han sufrido una creciente abstracción desde los fenómenos hasta los niveles de microscopía o bio-molecular. Pero con los tratamientos actuales, especialmente orientados a la erradicación de Helicobacter pylori, han quedado en la sombra de la conciencia médica los co-factores o causas concomitantes del dominio psico-social, que había por otro lado originado una gran cantidad de estudios en el campo de la orientación psico-somática hasta la incursión del tratamiento frente a la bacteria H. pylori.

Este campo de la Medicina psico-somática ha sido uno de los intereses en los debates generados en torno al seminario, en los que se hablaba del papel del enfermo ante su enfermedad. Y se insistió en la labor médica, que debería incluir en su quehacer un abordaje de ayuda al enfermo en relación a la búsqueda de aspectos psico-sociales de índole muy individual en su proceso de tratamiento o cuidado, o al menos la mención en sus recomendaciones de la existencia de estos factores. Pero los debates también han puesto en evidencia la dificultad de tratar ante un público de tan diferente procedencia temas de dominios tan distintos como los presentados en este seminario. La creciente especialización en la Medicina, pero de modo general en las disciplinas científicas además de las humanistas, hace difícil encontrar siempre el lenguaje adecuado, con el que pueda existir una comunicación y comprensión deseable. Más dificultad aún, si se ofrecen cosmovisiones históricas o actuales, en un equilibrio de rigor científico o argumental, pero siempre con la intención de dar apertura y respeto a visiones diferentes con la intención de encontrar posibles nuevos conocimientos útiles y puntos de encuentro en un entorno realmente pluri-disciplinar.