Reflexionando en torno a la filosofía y epistemología de la evolución humana

Martes 23 d e septiembre 2025.

e septiembre 2025.

Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.

Resumen-post del seminario

(Rafael Tomás Cardoso)

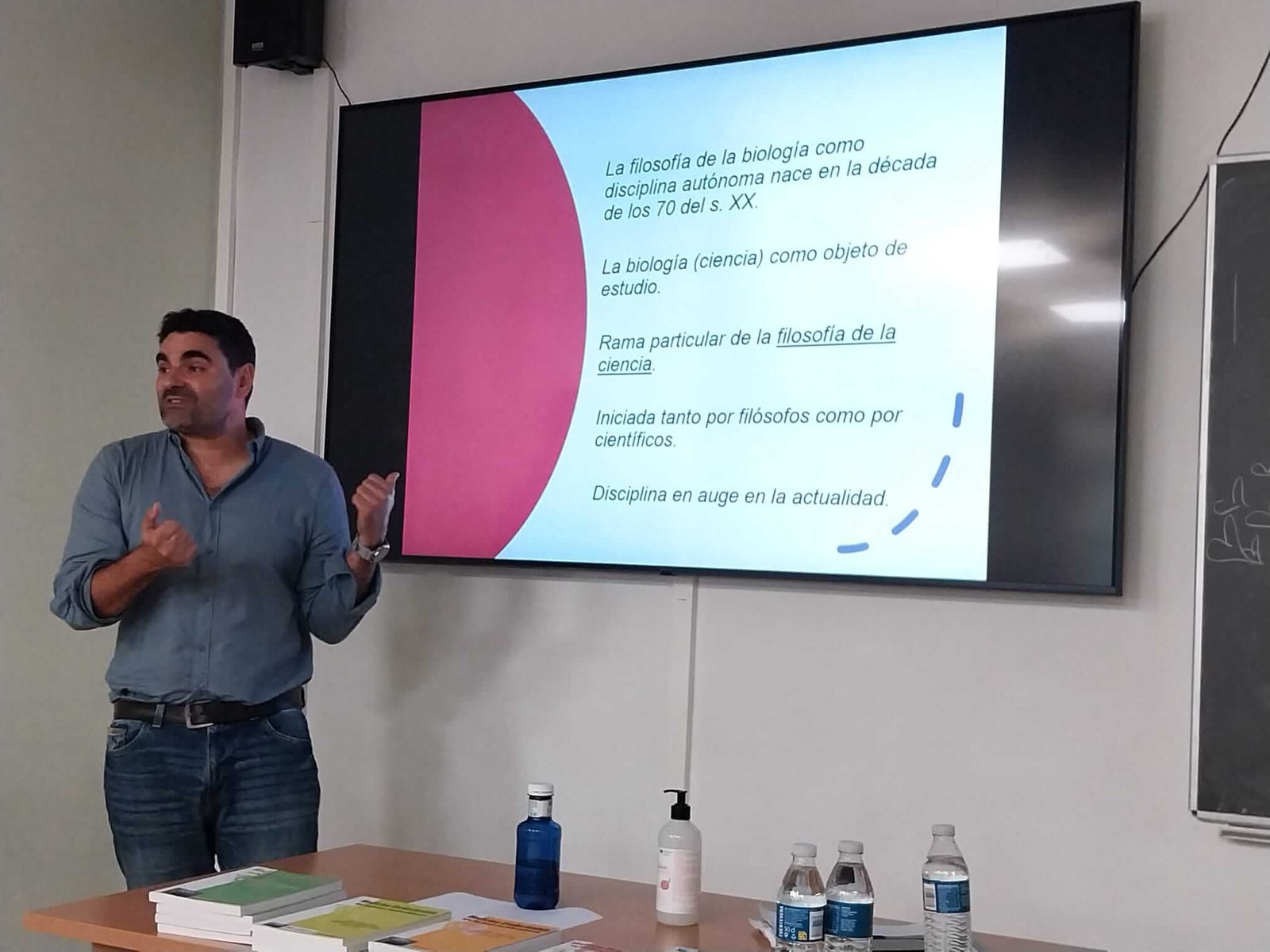

Abrimos el seminario de la mano de Cristian Saborido, con una reflexión filosófica y epistemológica en torno a las teorías biológicas y de la evolución. Dando repaso al camino de las ciencias biológicas y las teorías evolutivas hacía marcos progresivamente más integradores de la complejidad de los procesos biológicos, de manos de los desarrollos de la biología molecular, la genética de poblaciones y la ecología de sistemas, a través de formulaciones como el paradigma de la “Síntesis moderna”, o el más reciente de la “Síntesis extendida”, con la inclusión de la epigenética o los estudios evo-devo. Los marcos ampliados que estos modelos ofrecen a la interpretación de las teorías evolucionistas han derivado en nuevas concepciones epistemológicas de los conceptos de especie, evolución (filogenia) y desarrollo (ontogenia).

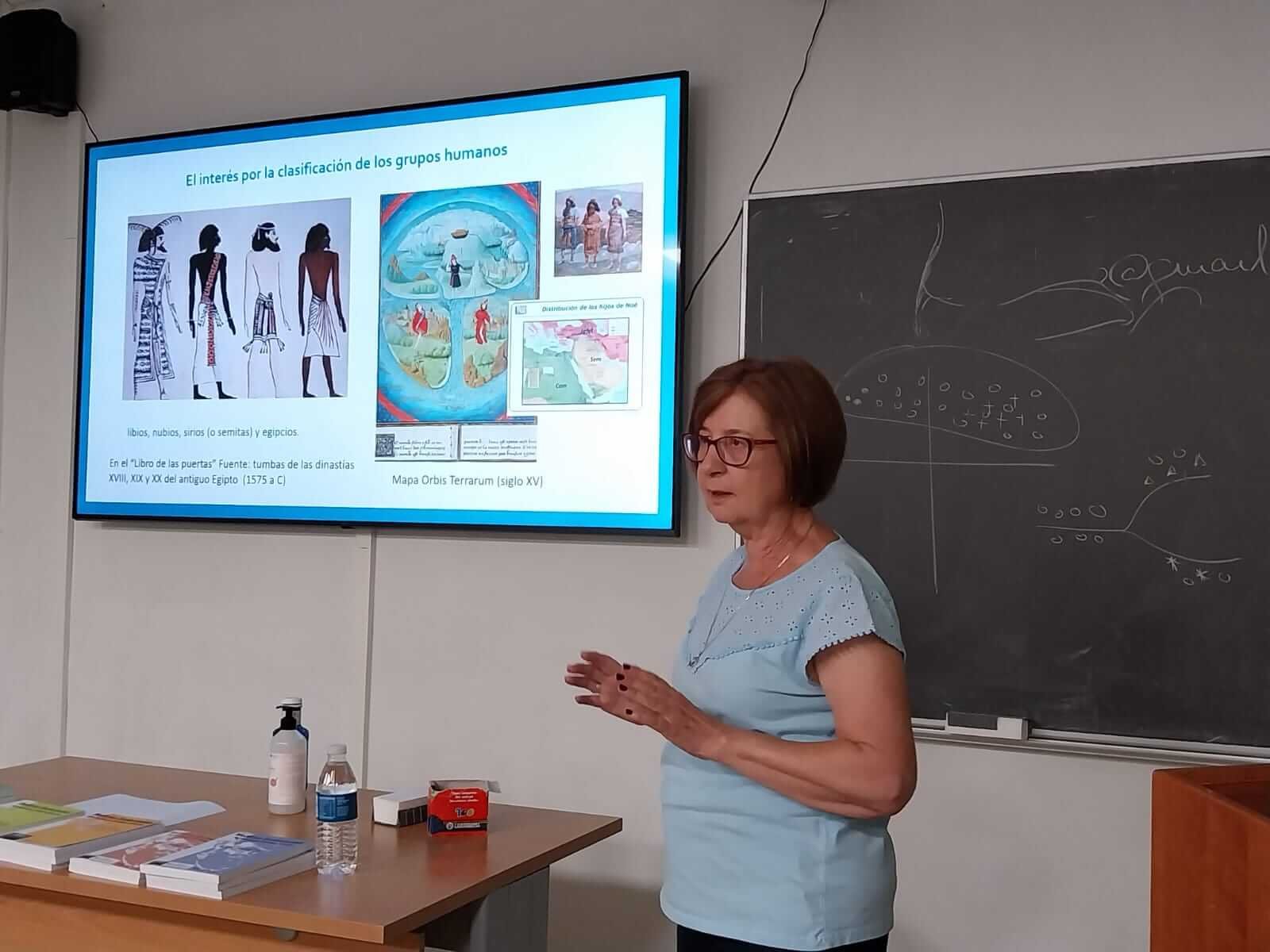

Antonio González recorrió los principales modelos de explicación y representación de la evolución humana. Partiendo de la clasificación taxonómica y primeras explicaciones de las variedades de los naturalistas ilustrados, se continuó con los modelos decimonónicos de categorización tipológica de las variedades humanas y su jerarquización ligada a las formulaciones transformistas y evolucionistas. Sobre estos esquemas, se presentaron los casos donde los intereses particulares (ideológicos, nacionalistas…) condicionaron la interpretación de los orígenes y la variación humana, tal como el debate decimonónico entre las posiciones “monogenistas” (defensores de un solo origen y creación de la especie humana) y “poligenistas” (postulantes de un múltiple origen de distintas variedades o razas humanas), para defender o cuestionar la esclavitud o el colonialismo. O el intencionado “fraude de Piltdown” con la falsificación de un hallazgo fósil que quiso ubicar el origen y desarrollo de la humanidad con su foco en Inglaterra, desbancando a los primeros hallazgos alemanes.

Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento tipológico y la raciología defiende el denominado “modelo multi-regional” (que plantea desarrollos paralelos de variedades humanas en distintas regiones del planeta, desde estadios muy tempranos). Una idea rebatida con la influencia de los enfoques moleculares y genéticos en las interpretaciones de la evolución humana y su propuesta del esquema alternativo del “modelo mono-filético” (o de árboles evolutivos con un origen único y relacionado de las poblaciones y en continua interacción de sus ramas), expresado primero en el esquema del modelo “Out of África” y, posteriormente, en el de “Out of africa again and again”. Lo cual, consolidaba un paradigma de evolución humana donde, junto a los mecanismos de la selección natural se reconoce la importancia de la “hibridación”, como un elemento constante de nuestra historia evolutiva, para alimentar la diversidad y variabilidad de las poblaciones, como recurso básico de la evolución. Dibujando un panorama de la diversidad genética humana donde destaca como característica principal que la diversidad intrapoblacional es significativamente mayor que la observada entre poblaciones.

La profesora Lola Marrodán nos presentó una profundización en las categorías analíticas empleadas para el análisis, medición y descripción de la variabilidad en los modelos de estudio de la evolución humana. La predisposición cognitiva humana a la categorización de la diversidad fenotípica se ha expresado en los pueblos antiguos o en las descripciones de viajeros y cronistas; y se consolidó en las clasificaciones naturalistas de los tipos humanos de los Gabinetes ilustrados y, fundamentalmente, en las tipologías raciológicas del siglo XIX y principios del siglo XX. Las primeras clasificaciones taxonómicas de los tipos humanos de la Historia Natural de la Ilustración y las explicaciones ligadas a los conceptos de aclimatación y degeneración ambiental, progresaron con el desarrollo de las ciencias naturales positivistas decimonónicas, en la formulación de técnicas de medición de la variabilidad humana (craneometría, antropometría, somatometría…), sobre las que apoyaron, sus tipologías y clasificaciones raciales. Junto a la descripción de la diversidad “viva” en las poblaciones humanas, en el final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, aparecen pruebas fósiles de formas humanas diversas de nuestro pasado, que contribuyen a la formulación de clasificaciones raciales y de jerarquías evolutivas de las especies y razas de humanos actuales o del pasado. Donde las razas “no blancas” actuales eran vistas como formas o líneas fallidas o restos de variedades humanas primitivas o ancestrales, frente a la posición otorgada a los europeos como cúspide de la evolución biológica y del progreso civilizatorio. El obsesivo anhelo por la clasificación condujo a una atomización de la variabilidad en innumerables variedades locales, donde el indefendible puzzle de las razas humanas, vino a ser cuestionado junto con su pensamiento tipológico de base, por los enfoques del pensamiento poblacional, de la mano de los estudios genéticos de las poblaciones humanas, iniciados en el segundo tercio del siglo XX, y convertidos en la base para el estudio de diversidad humana en las últimas décadas del siglo XX. Un nuevo esquema que describía la variación gradual y continua (y ya no jerárquica) de las poblaciones humanas (expresada en clines, polimorfismos y haplotipos). En un paisaje de análisis de la variabilidad al que se suman los nuevos elementos que aporta la genómica, la epigenética y la plasticidad biológica, que nos muestra como la biodiversidad humana obedece a múltiples razones genéticas, epigenéticas, ontogénicas, ambientales, etc.

Rafael Tomás, abordó la reflexión en torno a las aportaciones, pero también, los riesgos y los impactos sociales y éticos ligados a los estudios de la diversidad y variabilidad humana. En el caso de la antropología clásica (tipológica y raciológica) y sus derivadas en el marco de la práctica de la eugenesia y de una biología social, son conocidas sus aplicaciones y malos usos de las teorías raciales en las políticas y prácticas eugenésicas desarrolladas en numerosos países europeos y americanos (esterilizaciones y restricciones matrimoniales, cupos migratorios, políticas raciales…).

Durante el periodo posterior a la II Guerra Mundial, los nuevos enfoques del pensamiento poblacional que sustituyen al pensamiento tipológico junto a la crítica y rechazo del concepto de “raza”, supusieron notables aportaciones en el ámbito de la medicina y la salud pública, mostrando la aportación de la diversidad genética de las poblaciones humanas a la información útil sobre características particulares de predisposición o riesgos de manifestar fenotipos patológicos específicos. Sin embargo, junto a las aportaciones de los estudios sobre la diversidad genética de poblaciones humanas, en el camino a una medicina personalizada y de precisión, también hay que reflexionar en torno a posibles y potenciales riesgos. Tales como los usos interesados en el negocio creciente de la secuenciación de genomas individuales o los riegos de sus malos usos para la discriminación laboral, en el acceso a seguros o servicios médicos, o como soporte para el refuerzo de identidades grupales y nacionales sobre la base de la información genético-poblacional.

La sesión concluyó con el debate en torno a los principales temas del seminario, con especial interés por las opiniones expresadas en torno al debate sobre la utilidad, la conveniencia y los posibles riesgos del uso de categorías de clasificación (tales como raza, etnicidad, origen, grupo poblacional, ancestría, etc) en la investigación y en la práctica clínica. Confrontándose las posturas contrarias a ello, en base al temor por la recreación de categorizaciones y etiquetas de desigualdad de la diversidad humana en el imaginario colectivo. Frente a quienes consideran que la incorporación de variables como la “etnicidad” o el “origen poblacional o étnico” contribuyen a la descripción, la caracterización e identificación de elementos de interés para la asignación de factores de riesgo en el diagnóstico o la investigación biomédica de casos.

Para un texto más amplio y bibliografía recomendada, ver en la barra lateral